発表エントリー団体の紹介

NEW!!

[ 2025年 10月 9日 現在 ]

ブロックごとに、応募順にご案内しています。

[アピールポイント]について:

以下の①~⑤の各項目で特に該当する内容があれば、番号を示して具体的な内容を記入。

①活動や事業の発想・視点の先進性やユニークさ ②地域の歴史や暮らしとの結びつき

③“いい川”づくりへのプロセス ④工夫した計画手法や技術 ⑤その他

北海道

エントリーNo.:

No. 101

主な活動場所:

北海道 中札内村

川や水辺の名称:

札内川(さつないがわ)

[十勝川水系]

主な活動内容:

・札内川の観光利活用の一環として、H28より札内川懇談会(※)が主催して「冬のトレッキング」を実施。当会は同懇談会メンバーとして参加(ガイド、当日の運営支援等)。

・R4より中札内村観光協会の主催に。R5札内川懇談会が閉会するが、R6より当会がガイド等の運営支援。

※札内川について語り、「札内川」や「札内川らしさ」を活かし、地域の活性化、河川文化の継承等につなげることを目的として、帯広開発建設部により設置(H24-R5)

活動の様子:

アピールしたいこと:

①活動や事業の発想・視点の先進性やユニークさ

・1月中旬~2月上旬の厳冬期、札内川では川の水がほぼ凍りつき、川の上をスノーシューで歩くことができる。中札内村上札内地区で「おさんぽ会」(約1時間程度)を実施。

・エゾユキウサギの足跡、キツツキが虫を探した木の枝、冬眠中のエゾアカガエル、空になった鳥やスズメバチの巣、希少なケショウヤナギ。

・まだ誰も足を踏み入れていないまっさらな雪原に、第一歩を踏み出す魅力。

・動物たちの痕跡から大自然のドラマを想像してみてください。

キーワード:

- 環境学習

- 凍った川

- アニマルトラッキング

エントリーNo.:

No. 102

主な活動場所:

北海道 中川郡池田町

団体名(個人名):

日本野鳥の会 十勝支部

発表テーマ・タイトル:

初夏の十勝川堤防で朝食を楽しみながらバードウォッチング!

川や水辺の名称:

十勝川(とかちがわ)

[十勝川水系]

主な活動内容:

・内容:6月中の土日(早朝6時頃~8時頃)に十勝川の堤防上にテーブルを出し、北海道産原料のパン・チーズ・ジャム・蜂蜜、コーヒー・紅茶を楽しみながら周囲で囀る野鳥を観察する。

・成果:

2022年から毎年開催し、10~20名の参加者がある

・課題:

①天候に左右されるため、予定通り開催できるわけではない。

②十勝での野鳥の活動が活発な時期(6月)にしか開催できないため、通年できる活動ではない。

活動の様子:

アピールしたいこと:

①野外(河川の堤防上)で朝食を楽しみながらのバードウォッチング

オーストラリアから十勝に渡ってきて空中を飛行しながらディスプレイをするオオジシギをはじめ、北海道ならではの野鳥(ノゴマ、シマセンニュウ等)を望遠鏡で観察。野外での朝食だが、藍染めクロスのテーブルの上にはホテルの朝食にも引けをとらないレベルの食材(もちろん全て北海道産)を用意。食器も使い捨てではなく、磁器やステンレスのカップ、北海道産樹木の皿を使用。

キーワード:

- バードウォッチング

- 野外での朝食

- 自然体験

東 北

エントリーNo.:

No. 201

主な活動場所:

宮城県 仙台市 広瀬川大橋、西公園 付近

団体名(個人名):

GARDEN of RIVER, SENDAI project

https://www.instagram.com/gardenofriver

発表テーマ・タイトル:

仙臺 広瀬川大橋 水辺の青空学校

川や水辺の名称:

広瀬川 大橋(ひろせがわ おおはし)

[名取川水系]

主な活動内容:

①「広瀬川大橋 水辺の青空学校」の実施

仙台駅から2㎞、仙台城への登城路の大橋のたもとの水辺で、毎月1回、除草・整備作業、各分野から講師を招いての学び、学びのシェアとたき火を囲みちょっと食べながら交流という2時間半の「水辺の場」を創出しています。一個人から始まった活動に協力してくれる個人や団体が集まり、運営メンバーとしてイベントを創り、毎回参加するプレミアムなメンバーにも恵まれ、毎回20~30名の参加者が水辺で過ごしています。

②他団体との連携、協働が面白い。

③草刈り後の草の利用が課題

活動の様子:

アピールしたいこと:

④望想だけで川の知識も経験も乏しい頼りない主催者。烽火をあげたら言語化の必要性を求められ、戸惑いながらもプロセス自体が川活動そのものであると合点。そのプロセス自体を丁寧に伝えることが川への理解を生み、じわじわとつながっていく。そうして川を媒体として各々の想いでつながる、3rdプレイスの場になっている。いつもイベントの終わりには、体験とシェアで(お腹も満たされ)大人が子どもの顔になって終わるのが青空学校の魅力!

②仙台のシンボルでありながら、実際水辺に訪れることが少ない広瀬川、川へ近づくためのきっかけづくりで始まった青空学校。仙台城の登城路大橋という場で、各回毎に蓄積されていく参加者のコメントは仙台の宝!これを土台に仙台広瀬川 “夢プラン“をつくることができそう!

キーワード:

- プロセス自体がいい川づくリ

- サードプレイス

- 都市の水辺と自然

エントリーNo.:

No. 202

主な活動場所:

山形県 鶴岡市 海老島町付近

川や水辺の名称:

内川(うちかわ)

[赤川水系]

主な活動内容:

鶴岡市内の河川や街なかを見て回り、ごみ投棄の多い「ホットスポット」を選定。投棄されたごみを回収して品目や日付情報などを分析し、環境心理学の知見を取り入れた投棄行動の変容につながる諸対策を検討、実施した。ごみの投棄行為者は、歩行者と自動車運転者に二分することができる。歩行者に対しては、仮設ごみ箱の設置及び警告看板のデザイン変更、自動車運転者に対してはフラッシュライト・赤色回転灯の点灯及び警告看板のデザイン変更などのごみ投棄の抑制対策を行った。一ヶ月期間毎のモニタリング結果から1/4程度にごみ投棄を減らすことができた。とくに自動車運転者によるごみの投棄行為を減らすためには、社会的な課題の改善の必要性も伺えた。

なお、本活動は日本財団による「海と日本プロジェクト」の一環として、テレビユー山形(地方テレビ局)、NPO、研究者の連携で実施した。

活動の様子:

アピールしたいこと:

①ごみの投棄が多いホットスポット(鶴岡市海老島町内川河川敷)において、周辺状況の観察及び約半年間、一ヶ月毎にモニタリング調査を行い、投棄ごみのアイテムや賞味期限、販売店舗等の情報を分析整理し、投棄行為の背景にある要因などを推察した。本活動は企画段階から環境心理学研究者と共同した。その知見に基づく複数の投棄行為の抑制手法を検討し、順次実施してその効果を検証した。

⑤とくに自動車運転者を対象にした投棄行為の抑制対策においては、多くが同市内外の複数のスーパー等で購入された総菜入れ容器(割引品)等であった。このことから、投棄者が負う境遇(社会的な課題)の改善にまで想起した方策が必要で、水辺のごみ問題はごみの視点からだけでは解決できないことを再確認した

キーワード:

- 川ごみ

- 環境心理学

- 抑制対策

エントリーNo.:

No. 203

主な活動場所:

宮城県 仙台市 広瀬川全域・梅田川上〜中流域

団体名(個人名):

宮城教育大学 棟方研究室

発表テーマ・タイトル:

仙台「杜と“水の都”」Project 〜東北一のかわまちづくりに向けて〜

川や水辺の名称:

広瀬川(ひろせがわ)

[名取川水系]

主な活動内容:

1)事業内容

魚類の生息環境の回復,自然体験活動の企画実施,セミナー・講演会の開催を通じ,本市が「杜と水の都」であることのイメージアップや広瀬川を主体とした「かわまちづくり」への基盤整備を目的とし,産官学(産:パタゴニア仙台店 官:仙台市,水環境ネット東北,仙台リバーズネット梅田川,Garden of river sendai,カントリーパーク新浜,3.11メモリアル交流館 学:土木研究所,応募者ら)で連携しながら,以下の事業に取り組んできた。

①開発した“切欠き魚道”や,石積みの仮設魚道を堰堤に設置(及び補修)し,回遊性魚類等の往来を補助する。また,沿岸(貞山堀周辺)の井土メダカ(ミナミメダカ)の保全ビオトープを維持管理する。

②釣り体験教室,魚類採捕(ガサガサ)イベント,ヤマメの産卵場観察会,メダカ米の田植え収穫イベント,カジカガエルの観察会を実施する。

③広瀬川ワークショップ,応用生態工学会記念講演,広瀬川梅田川活動報告会等へ参加あるいは開催する。

2)事業成果

広瀬川に対する市民の環境保全意識を醸成することができ,加えて本活動の知名度も徐々に高まってきている。イベントの一部は,参加者から好評ですぐに定員になることもあった。また各種イベントを通じて,応募者らと同様に市内で活動している他の河川環境保全団体と知り合い,協力関係を築くことができた。

切欠き魚道の試みに関して,仙台市で策定する「広瀬川創生プラン」のモデル事業として位置づけられた。

3)事業の課題

本活動の知名度は年々向上しているものの,イベントへの参加者が固定化されている一面があった。市内外に向けてアピールする上で,我々の発信広報活動のノウハウは十分ではない。また,本市には数多くの河川環境保全団体が存在する一方で,応募者らも含め各団体が別々に活動している実情がある。各団体間のパートナーシップ関係を強固にすることで,本活動含めた市内の河川環境保全活動の活性化に向けた機運を高めることができる。

活動の様子:

アピールしたいこと:

本活動のアピールポイントは,③ならびに④に該当する。

●③について

本事業では,技術開発・河川教育・プレゼンテーション(活動報告)の一連の活動を行い,インクルーシブ(包括的)な河川環境保全事業を実現することができた。従来の類似する事業では,流域住民あるいは魚類等の生物の一方を対象としているものが多く見られる。しかし,今後の河川環境の保全を考える上で,河川を利用する両者はどちらも欠かすことのできないピースである。ターゲットを絞らない包括的な取り組みが求められている中,本事業では広瀬川を通してヒトと地域と魚(生き物)が共生する水辺空間の創出(かわまちづくり)に向けた取り組みを進めることができた。また,包括的な取り組みを進める上では多様な活動団体による協働的な体制が不可欠である。本事業を通じて,多様な活動団体との人的ネットワークも構築できた(今後も拡大させていく)。

●④について

本活動で堰堤に魚道を設置する際,我々が開発した“切欠き魚道”の技術を用いている。先例の魚道には,コンクリート製の構造物を設ける工法とコルゲート管等を利用し簡易的な魚道とする工法が多く見られる。そのため,コスト面や耐久性といった理由から設置されない,あるいは一時的な設置に留まるケースが多くあった。しかし,本魚道は堤体の一部にスリット(切欠き)を設けるのみで魚類の往来を可能としており,堤体の強度を活かしつつも,より低コストでの魚道の設置を実現している。また,構造が簡便であるため,ドライコンクリート等で容易に補修を行える点もメリットである

キーワード:

- 杜と水の都 仙台

- 産官学連携

- 切欠き魚道

エントリーNo.:

No. 204

主な活動場所:

宮城県 仙台市 青葉区付近

団体名(個人名):

四ツ谷用水案内人

発表テーマ・タイトル:

広大なる繋がり 水と人

川や水辺の名称:

四ツ谷用水(よつやようすい)

[名取川水系 広瀬川]

主な活動内容:

【活動の内容】行政や民間からの依頼により講座、現地案内を実施。自主イベント「暗渠カフェ」の実施。

【成果】昨年実施のガイド育成講座受講生からは内容に対する評価を得られ2年目の継続受講に繋がっており、着実な案内人育成に寄与しているといえる。

【課題】年々、用水を知る世代は減少。所有者の市や使用者の県は文化的な遺産として街作りやブランディングも積極的に図ろうとはせず、多くの市民は殆ど知らない状態であるのが現状。郷土教育に必須で取り入れると共に、街全体に統一されたデザインの解説版を設置し、市民の誰もが簡単な説明出来るよう目指さないといけない。また、暗渠の一部を開渠化や暗渠沿いでのイベントの充実も図っていく必要がある。

活動の様子:

アピールしたいこと:

①多くの文献、地籍資料を調査・収集。また、AIを活用し古写真のカラー化、動画化。それらを用いて現地まち歩きや講座の際に活用している。また、本流沿いをVR動画で撮影、発信している。

③本流暗渠区間において初の試みとなる暗渠カフェ「Yotsuya Ankyo Cafe」を実施。知人を対象とした実験的企画であったが、地元まちづくり協議会を始め反響が得られ手ごたえを感じた。水の流れすら見ることが出来ない現在の用水路に人を呼び込み知ってもらうきっかけの一つとなりうる。

③本活動開始のきっかけは用水路の隧道区間上部、江戸時代に建立された(一説には用水の守護の為とも)仏堂弘法大師堂の保存活動(2016年~)であり、2019年の台風第19号により境内一部が被災。復旧に際し行政を始め方々手を尽くしてきた結果、本年、「有機土木」による施工を四ツ谷用水活動で親交を持つこととなった知人の紹介による造園業者に依頼することになった。その業者さんは本年開催された雨水ネットワーク全国大会実行委員長であり、本ワークショップとも密接な関りを持つ大会である。一般枠として参加し、用水活動と仏堂保存活動というそれぞれの活動が人と水の広大なネットワークで繋がっていることを実感。今後の活動に取り入れていく方針である。

キーワード:

- 人

- 水

- 地球

関 東

エントリーNo.:

No. 301

主な活動場所:

埼玉県戸田市~東京都江東区までの2市7区

川や水辺の名称:

荒川(あらかわ)

[荒川水系]

主な活動内容:

・研究・調査・体験・提案の発表の場づくり―年次大会30回開催-

・伝統的漁法の復元と記録「建て干漁」「笹施せ漁」

・水害の歴史の記録と継承

・荒川将来像計画・荒川整備計画への提言

・日米桜交流:「荒川堤の桜」出版とポトマック川との交流

・新荒川物語の出版「イノシシが泳いできた荒川」

・河川管理者と連携した荒川放水路通水100周年記念事業の展開

・100年後の安心のための東京強靭化世界会議協賛

・荒川遠泳大会の支援

活動の様子:

アピールしたいこと:

①河川整備計画の先駆けとなる荒川将来像計画を官民連携により策定

→河川整備計画の考え方が無い時代に、長期的視点に立った河川整備の方向性を提案

②荒川放水路の役割や成立などを沿川住民に理解していただくためのイベント実施

→明治43年の東京・埼玉大水害100周年、岩淵水門完成から90周年、日米桜交流100年、荒川放水路通水100周年

④「泳げる都市の川づくり(Swimmable Cities)」へ

→社会課題を解決していくための手法としての遠泳大会

キーワード:

- 放水路の軌跡と展開

- Wellbeingな河川へ

エントリーNo.:

No. 302

主な活動場所:

東京都・世田谷区、調布市、狛江市、三鷹市、小金井市、府中市、国分寺市 付近

団体名(個人名):

野川流域連絡会

発表テーマ・タイトル:

野川のグリーンインフラその後/ガイドライン策定と雨庭の展開

川や水辺の名称:

野川(のがわ)

[多摩川水系]

主な活動内容:

【内容】グリーンインフラの普及活動(特に世田谷区における取組)

【成果】

①自治体によるグリーンインフラガイドラインと技術指針の策定

グリーンインフラライブラリーの作成

②市民と中間支援組織による雨庭の実践

グリーンインフラ学校による雨庭づくりWS

市民団体による民間助成試行

【課題】普及促進の助成制度等の整備

流域全体への面的な普及のために全ての自治体による取り組みが必要

活動の様子:

アピールしたいこと:

①グリーンインフラが日本で紹介された2014年から先駆的に「野川グリーンインフラ研究会」が立ち上がり現在まで活動を継続している。

②野川は河川改修が進んだ都市河川だが当初より素掘り複断面の自然配慮型護岸で暫定整備され、市民によく利用され親しまれてきた。

③その後50㎜改修で河床掘り下げを行う際には下流部で「野川多自然川づくりの会」ができ、東京都と綿密な打ち合わせを重ねて改修を進めてきた。

④雨水浸透ますなどの流域対策は野川流域で早くから進められた。2020年以降は、「雨庭」への取り組みが始まり、世田谷区では2024年に「グリーンインフラガイドライン」が策定され同時に「雨水流出抑制施設技術指針」も改定された。緑溝、雨庭、雨花壇の技術基準も規定され、東京都の雨水浸透施策にも寄与した。

キーワード:

- グリーンインフラ

- 雨庭

- 流域対策

エントリーNo.:

No. 303

主な活動場所:

山梨県から

東京都・神奈川県まで

団体名(個人名):

国土交通省 関東地方整備局 京浜河川事務所

(多摩川流域懇談会運営委員会事務局)

https://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/

発表テーマ・タイトル:

みんなでつくり、みんなで見守る多摩川 ~多摩川水系河川整備計画変更に向けて~

川や水辺の名称:

多摩川(たまがわ)

[多摩川水系]

主な活動内容:

・「多摩川流域懇談会」は、多摩川を管理する行政、流域で活動する市民(団体)、流域に立地する企業などが協働で〈いい川〉〈いいまち〉づくりについて、緩やかな合意形成を図ることを目的とし、平成10年12月19日に設立。平成13年の整備計画の策定時に開始した流域セミナーを継続して定期的に開催するほか、運営委員会を月1回程度開催。

・京浜河川事務所では、令和元年東日本台風を契機に、整備計画の変更を検討中。地域住民等の意見を幅広く伺うため、小学生高学年でも理解可能を目的とした整備計画解説資料の作成やアンケートを実施。また、「多摩川流域懇談会」と連携し、流域セミナーを開催したほか、上・中・下流と複数回に分け、現地での意見交換会と学識者等の講演による勉強会をそれぞれ開催、さらに、かわまちづくりを進めるエリアマネジメント団体とも意見交換会を開催するなど、幅広く意見を伺い交換する活動を実施した。それにより、多摩川流域関係者から、たくさんの意見(意見総数は133件)が集まり、整備計画の変更案の作成にあたり、多くの方の意見を取り入れることができた。

・「市民活動のメンバーの高齢化や担い手が確保できない」等の意見があり、今後の河川整備を進める上での課題が明らかとなった。

活動の様子:

アピールしたいこと:

①多摩川水系河川整備計画では、「生物の生息・生育・繁殖の場」を河川環境の目標とし、保全・創出を行う場の面積を定量的な目標として、直轄管理区間全域において設定した。全国的に見ても、多摩川のように広範囲で定量目標を設定した事例はなく、先進的な計画であるといえる。

③今後の川づくりの課題についてアンケートなどで幅広く意見を集めるほか、平成10年から続く「多摩川流域懇談会」の活動と連携し、協働で実施した勉強会や意見交換等で治水・利水・環境に関するノウハウを共有し、行政・市民・企業等が協働・連携したいい川づくりを進めている。

④整備計画における定量目標の策定においても懇談会との協働を行っており、環境要素に依存する指標種を設定する際に、沿川で活動している市民団体と意見交換を行い、各環境要素における指標となる重要種を設定した。

また、設定した定量目標の達成状況を確認する必要があり、今後、市民団体との協働によりフォローアップ(モニタリング)を実施していく。

キーワード:

- 緩やかな合意形成

- 市民との連携

- 現地での意見交換

エントリーNo.:

No. 304

主な活動場所:

埼玉県 朝霞市 付近

団体名(個人名):

黒目川筋肉部

発表テーマ・タイトル:

黒目川筋肉部

川や水辺の名称:

黒目川(くろめがわ)

[荒川・新河岸川水系]

主な活動内容:

内容

黒目川筋肉部では、月に一回の魚類調査や川祭り・花祭りへの協力を通じて、子どもたちが気軽に川に親しめる場を提供しています。2024年度は、新たな取り組みとして、朝霞第6小学校の総合学習「黒目川の水族館づくり」をお手伝いしました。川で採取した魚や生き物を展示することで、子どもたちが川の多様な生態系に直接ふれ、学ぶ機会を広げようとしています。この活動を通じて、学校の仲間や地域の子どもたちが川に関心を持ち、新しい仲間づくりにもつながることをきたいしています。

成果

•学校教育と連携することで、子どもたちの環境学習がより実践的になりました。

課題

•活動を一過性で終わらせず、次年度以降も学校や地域と連携を継続する体制づくりが必要です。

•子どもたちの関心をさらに深めるために、体験学習の工夫や教材づくりが求められます。

活動の様子:

アピールしたいこと:

黒目川筋肉部は、名簿や会員制を設けず、子どもや学生が自由に参加できる形式をとっています。その結果、川が自然に人々の居場所となり、仲間づくりにつながっている点がユニークです。

② 地域の歴史や暮らしとの結びつき

花祭りや川祭りなど、地域の行事に協力することで、川が暮らしの一部として位置づけられています。また、学校教育と連携して「黒目川の水族館づくり」を行い、地域の歴史や文化と学びをつなげています。

③ “いい川”づくりへのプロセス

子どもたちが川に親しむことで「川を守りたい」という気持ちが自然に育まれています。さらに、子どもが友達を誘って仲間が増えることで、世代を超えて川への関心が広がり、持続的な“いい川”づくりの循環を生み出しています。

キーワード:

- 学生

- 入りやすい川づくり

- 水圏教育

エントリーNo.:

No. 305

主な活動場所:

埼玉県 朝霞市 付近

団体名(個人名):

黒目川に親しむ会

発表テーマ・タイトル:

地域(産民)連携で川と生きものの未来を!

川や水辺の名称:

黒目川(くろめがわ)

[荒川・新河岸川水系]

主な活動内容:

河川における護岸工法に「かごマット工法」がある。カゴマット工法は、環境に配慮した工法であり「魚類、水棲生物の住みかとなる」、「土砂が溜まり植生が出来る」、「植物の根などが張る事によって水の浄化に繋がる」などのメリットがある。以上のメリットが唱えられているものの一度設置してしまったカゴマットを引き上げて調べる事は困難であり、実情がわかっていない。今回の調査では「魚類を中心とする水棲生物の生息状況」にポイントを定め、調査を行う事にした。また今回は、かごマット内に透水性管路を設置する。透水性管路は、魚巣となり石の間隙に潜む魚類の住みかとなる他、増水時の魚類の逃げ場となる。かごマットで挙げられているメリットの「魚類、水棲生物の住みかとなる」と同様のメリットが考えられ、うなぎ、ナマズなどの比較的大きく、石の間隙だけでは不十分な魚類の住みかとなる。

今回は前回の発表内容に加えて和田吉野川での実際の着工例を紹介します。

活動の様子:

アピールしたいこと:

「市民団体だけでは出来ない事」、「企業だけでは出来ない事」

川と川の生きものを未来に残したい!思いが一緒で得手不得手があるなら協力して動きましょう。

キーワード:

- 地域(産民)連携

- かごマット

- 多自然川づくり

北陸・中部

エントリーNo.:

No. 401

主な活動場所:

愛知・岐阜・三重・長野・静岡県

団体名(個人名):

矢作川流域圏懇談会with 伊勢湾・遠州灘流域圏創造プロジェクトチーム

https://www.cbr.mlit.go.jp/toyohashi/kaigi/yahagigawa/ryuiki-kondan/

発表テーマ・タイトル:

目を覚ませ!人口減少時代だ、大変だけど全員(みんな)でワクワクしながら「いい流域を創ろう」プロジェクトノ始動

川や水辺の名称:

矢作川始め伊勢湾・遠州灘流域圏全て(やはぎがわはじめいせわん・えんしゅうなだりゅういきけん)

[矢作川水系始め]

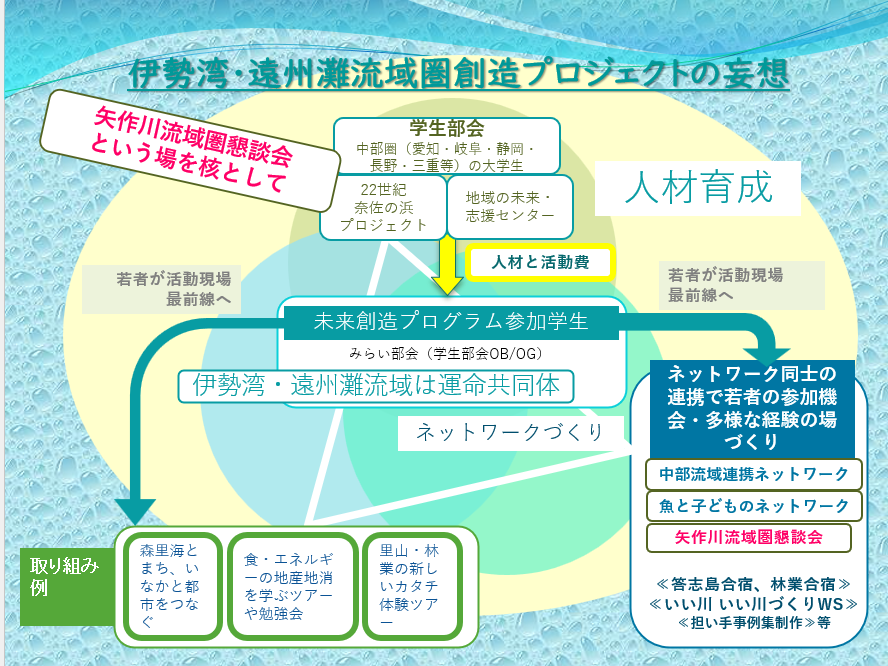

主な活動内容:

● 場、土俵としての「矢作川流域圏懇談会」があり、伊勢湾などNWが形成された

● 山・川・海まで含めた議論と人的ネットワークが新たな展開を生んだ

● 結果として伊勢湾・遠州灘まで含めた流域圏構想(流域圏大学)が提起された

● 特に2024年、人口減少時代を見据え水循環基本法と「流域総合水管理」への深化が提起されたことが大きく公開講座、流域圏担い手づくり事例集発刊へ至った

● 新たな時代を見据えた担い手づくりを大きな課題と捉え、懇談会人的ネットワークをフル活用した学生、若者たちへの未来創造プログラムも展開(2018~)

ただし人材育成は全世代で必要だと確信しており継承ではなく共有とする

活動の様子:

アピールしたいこと:

①水循環社会の構築と流域総合水管理創造への具体的アプローチの提言

②人口減少社会を踏まえ過疎地域である山村、漁村と連携し担い手育成を図る

日本の未来を見据えると山村、農村、漁村こそが先進地だ!

③上記進めるためには場が重要であり、「川づくり」というより「流域づくりが」重要と捉え、それを達成するための場として「流域圏懇談会」のような場が全ての流域において必要かつ重要であることをアピールする

⑤単に一つの枠組、ネットワークでの達成は困難となるため、あらゆるネットワークとの連携・共同を展開した

キーワード:

- 人口減少時代の流域創造

- 水循環・流域総合水管理

エントリーNo.:

No. 402

主な活動場所:

長野県 下諏訪町付近

川や水辺の名称:

諏訪湖(すわこ)

[天竜川水系]

主な活動内容:

設立以来45年間、「よみがえれ諏訪湖」を合言葉に毎月1回の湖岸清掃と諸々の啓発活動を続けてきました。

地味な活動ではありますが、長い年月を通して行った活動はそれ自体が啓発となり、地域に深く根付いています。この清掃を行っているのは会員だけではありません。親から子へと受け継がれた思いは、45年目の活動に入った今日も色あせることなく、約18,000人の町民がみんなで取り組む、町ぐるみの活動になっています。

活動の様子:

アピールしたいこと:

③

私たちの活動は毎月の湖岸清掃を中心とした地味な活動ですが、こんな地味な活動でも既に45年目の活動に入っています。

当協議会は比較的新陳代謝が上手くいっている方なので、熟練と若手のバランスを取りながら継続してきましたが、これからもずっと地域の宝である諏訪湖を守っていくことは、下諏訪町単独の力だけでは叶いません。

そこで、私たちは長野県が事務局を務める諏訪湖創生ビジョン推進会議に働きかけ、令和元年から諏訪湖一斉のごみ調査を始めています。下諏訪町という限られたエリアだけでなく、諏訪湖周の皆さんに諏訪湖の実状を知ってもらうことで、活動の幅を広げ、私たちと一緒に諏訪湖を守ってくれる人材の発掘に努めています。

キーワード:

- 次の世代へのバトン

- 広域的な展開

- 担い手の育成

エントリーNo.:

No. 403

主な活動場所:

静岡県内全域

川や水辺の名称:

静岡県内全域

主な活動内容:

近年、激甚化・頻発化している豪雨への備えには、「流域治水」の考えのもと、あらゆる関係者が水災害を自分事として捉え、個人や地域の防災対応力を向上させることが重要です。流域治水への理解や水災害の自分事化の促進を図るため、防災教材「しぞ~か防災かるた豪雨の備え編」を作成しました。

防災かるたに書かれた「静岡県の水辺の魅力や水災害に関する防災の心得」について、遊びながら学べることを重視した防災教材です。この防災かるたは、静岡県交通基盤部と協力して作成し、2025年3月に完成しました。

作成の過程においては、学生や市民団体等(※)と一緒に静岡県内4地域でワークショップを行い、流域治水について考えながらかるたを作成したため、住民目線で親しみやすいかるたとなっています。かるたを楽しみながら、句に書かれた水災害に関するキーワードを知り、さらに深く学ぶことで、水災害に備える地域防災力の向上を目指します。

※作成協力:静岡県立稲取高等学校、静岡県立富士東高等学校、静岡県立袋井商業高校、静岡大学学生防災ネットワーク、NPO法人US、なでしこBOUSAIパワーズ、てくてく太田川、公募の皆さん、東伊豆町、富士市、袋井市、静岡市、気象予報士 伊藤麻衣氏、静岡市番町市民活動センター

活動の様子:

アピールしたいこと:

①②「静岡県の水辺の魅力」の上の句(5・7・5)と「水災害に関する防災の心得」の下の句(7・7)で両方とも楽しく学べる。

③「しぞ~か防災かるた」を普及することで「静岡県の水辺の魅力」を知ることができるとともに「水災害に関する防災の心得」を習得することができ、防災意識の向上につながり、更に“いい川”づくりへと結びつく。

④静岡県交通基盤部と協働で学生や市民団体等と一緒に静岡県内4地域でワークショップを行い、流域治水について考えながらかるたを作成したため、住民目線で親しみやすいかるたとなっています

キーワード:

- しぞ~か防災かるた

- 静岡県の水辺の魅力

- 水災害に関する防災の心得

エントリーNo.:

No. 404

主な活動場所:

長野県 下諏訪町付近

団体名(個人名):

信州こどもエコレンジャー MAGES with 岡谷こどもエコクラブ

発表テーマ・タイトル:

環境への学びを実践に!地域と協働する大学生の挑戦

川や水辺の名称:

諏訪湖(すわこ)

[天竜川水系]

主な活動内容:

「岡谷こどもエコクラブ」は、岡谷市が事務局を、市民団体等が講師やサポートを務めているが、この活動に信州大学の学生が加わったことで、「行政」+「住民」+「学生」というコラボレーションが生まれた。

大学生も、当初は講師や事務局のサポート役として参加していたが、回を重ねるごとにゲームのデモンストレーションや自主企画の講師等を務めるようになり、小学生の学びと同時に自分たちの学びにもつなげられるようになっている。

また、水に係る学習は、サポートメンバーの人脈を活用し、様々な地域の様々な団体と連携しており、流域として考えられる学習につなげている。

活動の様子:

アピールしたいこと:

①

・「行政」が事務局なので会員募集や施設の借上げ等の事務手続きがスムーズ

・「住民」が主体の団体等が講師等を務めるので融通が利き、他団体とのネットワークも活用できる

・「学生」は会員である小学生と比較的年齢が近く、子どもたちにとって親しみやすい存在。若者ならではの発想と体力を活かすこともできる

↓

◎

それぞれが得意な分野を活かすことで、幅の広い活動を行うことができる。

また、学生にとっても自己研鑽の場となり、「人生の幅を広げる」きっかけとなっている

キーワード:

- 多様な「世代」

- 多様な「立場」

- 多様な「学び」

エントリーNo.:

No. 405

主な活動場所:

新潟県 新潟市 中央区付近

川や水辺の名称:

鳥屋野潟(とやのがた)

[信濃川水系]

主な活動内容:

●ヨシ糸からの製品作りを通じて潟周辺の大学生を中心とした若者をプロジェクトに参加させ、鳥屋野型を身近な存在として感じてもらう。

●周辺の田畑から鳥屋野潟に流入する窒素などを吸収するために空芯菜の水耕栽培を実施。空芯菜の育成を通じて小学校の環境学習サポーターとして栄養素の循環や、かつての潟の暮らしぶりなどの学びの場を提供。

●県内外から中学生・高校生の教育旅行を受け入れ、鳥屋野潟の植物、魚、水鳥などを観察会を実施し、新しい環境教育旅行の確立も目指す。

活動の様子:

アピールしたいこと:

①潟からの自然由来の資源であるヨシから糸を作り、地元企業とのコラボレーションと若者の柔軟な発想による企画から新しい「新潟ブランド」の創造に取り組む。

②地元の漁協組合から、かつての潟の暮らしを直接聞くことで地域の歴史をリアルに感じられる。

③カヌーによる親水活動で鳥屋野潟の魅力を多くの市民に広めていきたい。

④都市部に隣接する水辺環境から地域の問題点を提起。ヨシの活用と空芯菜の栽培を通して環境学習できるプログラムを実施。

キーワード:

- 「新潟ブランド」の確立

- ヨシ糸プロジェクト

- 亀田縞とのコラボレーション

エントリーNo.:

No. 406

主な活動場所:

新潟県 佐渡市

団体名(個人名):

佐渡島加茂湖水系再生研究所

http://www.kamoko.info/kamoken/

発表テーマ・タイトル:

みんなが先生、みんなが生徒 ~ヨシが結ぶ自然とヒトのつながりづくり~

川や水辺の名称:

加茂湖(かもこ)

主な活動内容:

【活動の目標】

・加茂湖水系の自然再生と地域活性化に向けた提言と実践

・新しい自然再生の理念とプロセスの創出

【活動内容】

・漂着ゴミを撤去し、失われたヨシ原の再生を行う「市民工事」の実施

・ヨシ刈り、ゴミ拾いイベントを通したキレイな水辺づくりを考えるきっかけの提供

・刈り取ったヨシを利用した『ヨシ舟づくり』イベントの実施

・周辺小中学校での環境活動の実施

・新たなヨシの活用方法の実践(例:ヨシ浮島、堆肥、屋根材 等)

活動の様子:

アピールしたいこと:

①活動や事業の発想・視点の先進性やユニークさ

・加茂湖の水質改善について牡蠣養殖業者と共同で研究会を立ち上げヨシ原の再生を市民工事として実施

・環境保全への関心を高めるための『ヨシ舟づくり』イベント等の実施

・ヨシの浮島をつくり水質改善実験を実施

・新たなヨシの活用:茅葺屋根材、海藻・ヨシ・牡蠣殻ミックス堆肥 等

②地域の歴史や暮らしとの結びつき

・矢板護岸整備により減少したヨシ原が生態系の変化に影響していると考え保全に向けた活動を実施

③“いい川”づくりへのプロセス

・加茂湖は法定外公共物となるため漁業者や周辺住民が主体となって活動している

④工夫した計画手法や技術

・小さな牡蠣筏を作り、ヨシの浮島を造成

キーワード:

- ヨシの活用

- 様々な人とのつながり

- 法定外公共物

エントリーNo.:

No. 407

主な活動場所:

長野県 伊那市

川や水辺の名称:

天竜川(長野県)

(てんりゅうがわ)

[天竜川水系]

主な活動内容:

施工の方法と課題:

最新のICT施工でMGバックホウ+施工履歴データを活用し施工管理を行うことで、事後の出来形管理測量の不要の水中掘削を行った。掘削部最下流に泥溜めを設置し濁度を軽減させた。この方法は・濁度は軽減されるが完全に濁水を無くすことができない、最下流から濁水が流出してしまうことが課題になった。

課題の解決と成果:

全河道掘削の範囲を小堤で囲いその中で作業を行った。

濁水が本流に流出せず、小堤の中を流下し沈降しつながら小堤からの浸透により、濾過・浄化されて河川に排水された。濁水対策として大変効果があった。

活動の様子:

アピールしたいこと:

① 天竜川漁業協同組合からは濁水対策の効果と河川環境に良い取り組みだと高評価をいただいた。漁業協同組合から工事後の平水時での小堤の濾過を希望され、治水上も小堤は小出水で流れてしまうので洪水時阻害にならないということで、存置した。小堤の撤去が不要となり、撤去による濁水も発生させずによかった。

④エコで、自然の営力を活用。

河川と沈砂池の水位差による浸透と礫間浄化を生かした仕組みで 汚濁防止膜や特殊な構造・設備や凝集剤等の薬品が不要で、安価である。現場材で作るので影響も少ない。効果も目で見て納得できる。濁水の状況では小堤(仕切り)を増やし礫間浄化の効果を増やせる。、現場条件があえば、活用の範囲は広い。

⑤ 他の工事でこの方法が実施されているかもしれないが、ネット等で検索できなかったので、現場での工夫を報告させてもらった。

キーワード:

- 濁水対策

- 河道掘削

- 礫間浄化

エントリーNo.:

No. 408

主な活動場所:

石川県 白山市

団体名(個人名):

サテライトサークル しらみね大学村

https://www.instagram.com/shiramine.daigakumura?igsh=aXFkMDZxM3llcGRi

発表テーマ・タイトル:

しらみね大学村の白山手取川ジオパークでの活動報告~大学生による水源地域振興の試み~

川や水辺の名称:

白峰地域(しらみねちいき)

[手取川水系]

主な活動内容:

【内容】しらみね大学村は、石川県白山市白峰地域に大学生が入れ替わり立ち替わり滞在して「大学生の村」を作ることを理念に掲げている。白峰地域は手取川の水源にあたる場所であり、人口減少や少子高齢化など典型的な過疎の問題を抱えている。そこに、大学生が関係人口として頻繁に訪れることで白峰地域全体の振興や地域機能維持を図る。具体的な活動としては「クエスト」という住民の困りごとを大学生が代わりに実行する制度や「水辺で乾杯」などの河川に関連したイベントの実施などがあり、このほかにも様々なものがある。また、白山手取川ジオパーク推進協議会と連携協定を結び、ジオパークの保護・発展のための活動にも取り組んでいる。

【成果】地域イベントの参加などを通して、しらみね大学村の活動を応援する住民や参加学生は年々増加している。2025年7月に実施した「水辺で乾杯」には、白峰の住民と学生併せて約80名が実際に水辺に足を運んだ。また、今年度は白峰地域白峰地区のみならず、桑島地区でも「クエスト」を行い、しらみね大学村の活動範囲を拡大した。

活動の様子:

アピールしたいこと:

①手取川の水源地にあたる白峰地域を、大学生が入れ替わり立ち替わりで滞在することによって、白峰に「大学生の村」を作り上げようとしている点。

②報恩講や白山まつりなど、白峰で昔から行われてきた伝統を、白峰の住民たちと一緒に大学生が実施している点。

③茶話会などを通して白峰住民との関係性を築き、白峰中を巻き込んで活動を展開している。また、白山市をはじめとして、国交省、環境省、林野庁、石川県などの官公庁や企業など、さまざまな主体と連携して活動を展開している。

④水源地振興のためには、地域住民との関係構築が重要である。そこで、茶話会の主催や地域イベントへの積極的参加を通して多くの住民との関係構築と活動内容に対する理解を得てきた。

キーワード:

- 水源地域振興

- 大学生

- 住民参加

エントリーNo.:

No. 409

主な活動場所:

長野県 駒ケ根市 付近

川や水辺の名称:

天竜川(てんりゅうがわ)

[天竜川水系]

主な活動内容:

建設省中部地方建設局天竜川上流工事事務所(現国土交通省中部地方整備局天竜川上流河川事務所)は、天竜川河川整備計画策定前段階での住民の意見聴取と合意形成を目的に、天竜川上流域の住民に「天竜川の夢・未来をつくりませんか?」と呼びかけました。その呼びかけに答えて参加したメンバーで構成された団体、住民の望む天竜川の将来像を模索する会議”『天竜川ゆめ会議』でした。時には行政に対する批判も噴出しましたが、ゆめ会議会員たちは自分たちの思い描く30年後の天竜川の姿を会員の総意として『天竜川みらい計画』がまとめられました。

その後、当時の参加者の有志らによって『天竜川みらい計画』の実現のために、2002年市民団体天竜川ゆめ会議設立。

2006年NPO法人設立認証

現在に至る。

活動の様子:

アピールしたいこと:

④環境・治水・利用 等の各種事業等を実施、

天竜川流域侵略植物駆除7.31大作戦

天竜川流域侵略植物駆除大作戦“冬の陣”

天竜川流域の仲間たちのフォーラム

遠州灘アカウミガメ放流ツアー

住民信州“いい川”づくり研修会

日本の源流シンポジウム

等々、いろいろやっております。

キーワード:

- 住民の望む川の将来像を模索する。

- 川の景観と環境を守る。

- 愉しみながら実践。

近 畿

エントリーNo.:

No. 501

主な活動場所:

兵庫県 神戸市 明石川中流~下流付近

団体名(個人名):

玉一アクアリウム

発表テーマ・タイトル:

明石川と共に生きる ~川は私たちで川り、私たちも川で川る~

川や水辺の名称:

明石川(あかしがわ)

[明石川水系]

主な活動内容:

・明石川は小さな川ですが、伏流水が多く、渇水で近畿の大きな川が枯れても、枯れずに流れ続ける小さくても生命力の強い川です。

・以前は外来種も多くいる川でしたが、1年を通して子供たちが週に1回以上川の中に入ってモニタリング調査をして、外来種の駆除と在来種の保護を行い、今は「生きものでざわめく川」になっています。

活動の様子:

アピールしたいこと:

明石川で捕れた外来種は命を無駄にしないように美味しくいただいていましたが、高濃度のPFASが検出され、今は肥料にして畑で野菜やフルーツを栽培し美味しくいただいています。今でも子供たちは命のつながりを実感しています。

子供たちは川を育て、川に育てられています。

キーワード:

- 明石川と共に生きる

- 川は私たちで川る

- 私たちも川で川る

エントリーNo.:

No. 502

主な活動場所:

兵庫県 明石市 朝霧町~大蔵海岸 付近

団体名(個人名):

朝霧川・大蔵海岸を守ろう会

発表テーマ・タイトル:

自分たちで、身近な「川」を、元気で生きものが一杯いる川にして、遊びつくして、学びたい!

川や水辺の名称:

朝霧川(あさぎりがわ)

[朝霧川水系]

主な活動内容:

(内容)

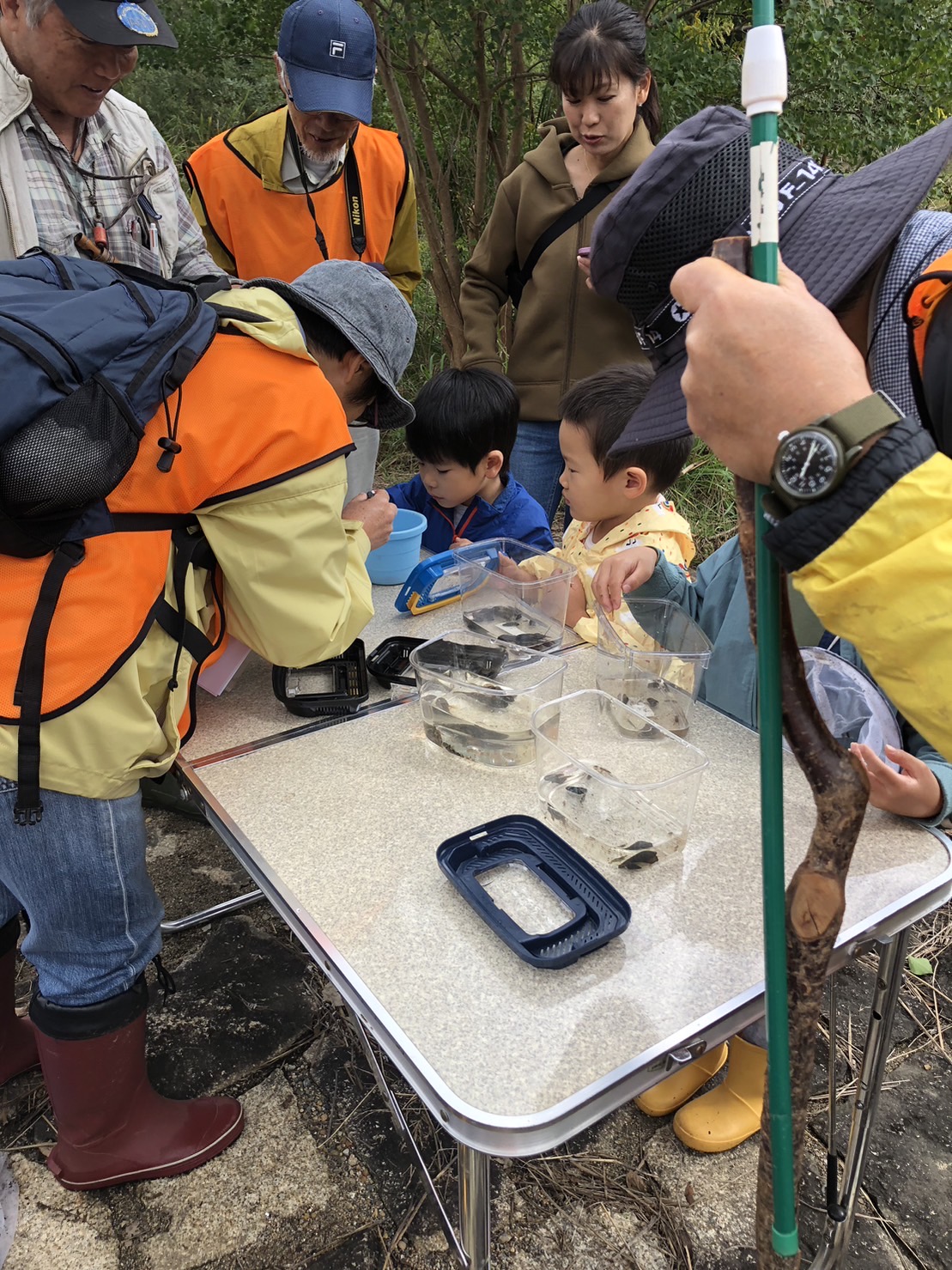

① 大人と子ども達で、毎月第4日曜日、8時30分~9時30分の1時間、一緒に生きものを採集、観察していく。

② 参加者全員で、河原周辺や川の両サイドにある学校通学路のごみを集める。(ごみの収集は、兵庫県担当機関)

(成果)

① はじめた頃は、数人程度で行なっていたが、初めて5年後から川の流域にある小学校(毎年3年生)と幼稚園(毎年5歳児)と観察会を行ない、継続している。 継続すると毎月第4日曜日の活動参加者少しずつ継続増加はじめ、今では、毎月20~40人になっている。

② 最初の頃は、川から近い校区内からの参加者でしたが、今では明石市内全体になり、近隣の神戸市内や加古川など近郊の市町村から来る人も増えてきた。

③ 明石市立高齢者医学の自然環境学科の授業でも、朝霧川でのフィールドワークを3年前から取り上げてくれ継続している。

④毎月クリーン作戦を継続しているので、捨てられるごみも減って来た。

(課題)

① 参加者も増えてきたので、年一回程度は、観察できる生きものの学習会をして継続できればと考えています。

② 明石市内にはないですが、神戸市内にはいくつかの同じような団体もあるので、団体同士の交流会をして繋がりを広げていきたいと考えています。

活動の様子:

アピールしたいこと:

①スタートは一人から。

②流域の小学校と幼稚園とも繋がり、毎年、活動を広げています。

③小学校や幼稚園と繋がると保護者や地域の大人、まちづくり協議会とも繋がり地域に住んでいる人々が知ってくれ、「いい川づくり」のプロセスが充実

④工夫している手法

● 活動時には、生きもの図鑑(魚類、昆虫、野鳥、植物)を並べ、見たい時に何でも見られるようにする。

キーワード:

- 朝霧川

- 地域のみんなの川

- 身近な川

エントリーNo.:

No. 503

主な活動場所:

滋賀県 大津市 田上付近

川や水辺の名称:

大戸川(だいとがわ)・天神川(てんじんがわ)・田んぼの水路

[琵琶湖・淀川水系]

主な活動内容:

① 自然観察・生き物調査 水路探検、生き物の記録。

② 農業体験 米作り、稲刈り、サツマイモ掘り。

③ 地域交流 地元農家・住民・専門家との協働 草刈りや川浚えに参加

④ 発表・共有 調査結果のまとめ、発表会、展示 表現力・振り返り・地域への還元

農業後継者がいなくなるかもしれない未来にでも田んぼでの耕作が行われ、今の現状を維持していける地域づくりが必要である。

活動の様子:

アピールしたいこと:

①暴れ川と共生してきた地域の知恵(霞堤など)を活かし、農業・環境・教育を融合した活動。希少種の調査と保全を通じて、地域の水辺の価値を再発見。

②大戸川流域の水害と共に歩んだ歴史、霞堤や素掘り水路などの伝統的な知恵を継承。農業組合との協働により、地域の暮らしに根ざした活動を展開。

⑤多世代・多分野の協働(子ども・農家・専門家)、体験型学習と表現活動の融合。農業後継者問題への意識と、持続可能な地域づくりへの貢献。

キーワード:

- 農業

- 地域特有

エントリーNo.:

No. 504

主な活動場所:

京都府 京都市 上京区~中京区 付近

川や水辺の名称:

堀川(ほりかわ)

[淀川水系]

主な活動内容:

堀川の環境改善を目的に、雨天時に堀川へ流入していた下水を貯留するための大規模下水道幹線を地下に整備するとともに、関連河川事業等と協同して堀川の水源復活と水辺環境の再整備を行い、市民の憩いの場と賑わいを創出した。

【実施内容】

・下水道事業 :大規模下水道幹線の整備、堀川の合流式下水道雨水吐口の閉塞

・関連河川事業:水源の復活、せせらぎ水路及び遊歩道の整備等の河川断面改修

・その他 :観光部局と連携した観光イベント開催等による賑わいの創出

【成果】:親水空間としての市民の憩いの場、観光名所として670万人を集客

活動の様子:

アピールしたいこと:

①公共水域(河川)への汚水流出抑制による公衆衛生環境の向上

①防災機能向上(大雨時の浸水被害防止)と生活環境向上(親水空間の提供)の両立

②戦後、迷惑施設(晴天時は枯川、雨天時は悪臭発生)に近かった堀川が憩いの場に

②歴史ある堀川を意識しつつ自然も取り入れたテーマで親水空間を整備

④守備範囲が異なる部局(下水道・河川・観光)の協同による水辺環境の改善

キーワード:

- 公衆衛生環境の向上

- 防災機能の向上

- 歴史と自然の融合

エントリーNo.:

No. 505

主な活動場所:

兵庫県 三田市 あかしあ台・けやき台・ゆりのき台・下内神 付近

団体名(個人名):

平谷川市民研究所

発表テーマ・タイトル:

平谷川市民研究所 「みんなの平谷川」

川や水辺の名称:

平谷川(ひらたにがわ)

[武庫川水系]

主な活動内容:

活動

*平谷川を楽しもう(平谷川歴史散歩、昔と今を訪ねて〜地域のお寺への聞き取り、植物観察会、昆虫観察会、探鳥会、ネイチャーゲームと川の生き物調査)

*環境整備(オオキンケイギクの駆除、冬の川床部から河岸の間伐、川辺までの道を作ろう、ゆりのき台小学校3年生環境学習との連携協力、三田市・県土木事務所との連携協力)

*市民センターでの活動展示

成果

色々な角度から自分たちの川をみることが出来て、それまで気がつかなかった視点を持つことができた。展示では、見に来てくれた人から町や川についてのそれぞれの思いを聞くことができた。活動を知って欲しいと開催した展示で、逆に多くを知ることができた。川づくり、町づくりに対する思いの共有ができた。

課題

それぞれの活動を深めていくための広報と中心になる人の確保。

活動の様子:

アピールしたいこと:

⒈「多様で楽しい催し」「川を知り、川と仲良くなる。」

町には色々な人が住んでいて、それぞれの関心や興味の方向や熱量も様々だ。それぞれの興味関心に響くような多様な「楽しい催し」を通じて、川に親しみ、まず川を知って、仲良くなることを目指した。

⒉「お互いを認めて、話をする。」

それぞれの興味は別にあっても、集まって話し合いをした中で、共通して持った課題は川の環境整備だ。町の川は自分たちで世話をするのが良い、では、もっとたくさんの人にも一緒にやれば楽しいと呼びかけよう。研究所の活動は、ゆりのき台地域活動協議会を通じて、いつも地域に開いていて、参加を呼びかけて開催する。

「平谷川はニュータウンの里山」「市民が研究して町を好きになる。」

平谷川をみんなの川として、守り楽しみ、そのために自分の好きなことを少し深めて考えて、どんな川や町になったら良いのかを共に考えていく場になれたらと思う。

小学校の子どもたちと、川や町のことを一緒に学ぶことも続けて行きたい。

キーワード:

- 対話と交流

- 多様性

- 地域連携

エントリーNo.:

No. 506

主な活動場所:

滋賀県(大津市・高島市・長浜市)・京都府(八幡市)

団体名(個人名):

釣り人による清掃活動

発表テーマ・タイトル:

釣り人による清掃活動 〜愛される釣り人を目指して〜

川や水辺の名称:

琵琶湖・宇治川(びわこ・うじがわ)

[淀川水系]

主な活動内容:

・内容:琵琶湖・淀川流域を中心に、湖岸・河川・水中清掃を継続。データ収集や自治会・漁協・行政・学生・ダイバー・企業との協働を通じ、水辺環境保全と「水辺文化の形成」を目指す。

・成果:2015年以降のべ数百名が参加し、缶・ペットボトルの減少を確認。多様な主体との協働や自治体による処理体制が定着し、活動は地域行事として認知。フォーラムやマスメディアを通じて全国に発信。

・課題:「釣り人のマナー改善」から「水辺利用全体の秩序形成」へと課題が拡大。今後は協働の深化と次世代への継承を視野に入れ、人材育成と仕組みづくりが求められる。

活動の様子:

アピールしたいこと:

① 先進性・ユニークさ 釣り人主体で湖岸・河川・水中を対象に清掃を継続し、地形特性ごとのごみ分布を確認。単なる清掃ではなく「釣り人が水辺とのよい関わり方を実現する」という理念を掲げ、協働を通じ“愛される釣り人”を目指す全国的にも先駆的な取組み。

② 地域の歴史や暮らしとの結びつき 琵琶湖の保全は下流域の暮らしに直結。自治会や漁協、住民からの依頼にも応え、活動が地域生活に根付き、歴史的にも水と共に歩んできた地域文化を次世代へ継承。

③ “いい川”づくりのプロセス 活動自体は2015年からの継続。缶・ペットボトルの減少を確認。清掃をきっかけに参加者や住民と交流が生まれ、「人と人をつなぐ水辺文化」へと発展しつつある。

④ 工夫した計画・手法 原則として釣り人は全員ライフジャケット着用を徹底。SNSやメディア発信を活用して全国の釣り人に意識変革を呼びかけ、行政支援や制度を柔軟に取り入れながら持続可能な活動へと昇華。

⑤ その他 活動は行政、協力団体へ報告し信頼関係を強化。回収データを全国川ごみネットワークへ提供し、知見の共有に貢献。理念に基づき、環境保全から文化形成へと活動を深化させている。

キーワード:

【先人に学び、手本となり、水辺文化を未来へ】

- 継承

- 協働

- 共生

エントリーNo.:

No. 507

主な活動場所:

兵庫県 神戸市西区 平野町 上津橋地区

団体名(個人名):

農・都共生ネットこうべ

発表テーマ・タイトル:

田んぼの楽校 in 平野 田んぼと水路をつなぐ水田魚道

川や水辺の名称:

平野町 上津橋地区 田んぼの楽校 水田魚道(ひらのちょう かみつばしちく たんぼのがっこう すいでんぎょどう)

[明石川水系]

主な活動内容:

内容:

田んぼの学校は、地元農家、生協、生物系市民団体が協働した運営委員会により、参加者(都市消費者)は年間の稲作体験を通じて、水田の環境や生物を観察してもらう。

成果:

①参加者は、無農薬での自家採苗、田植え、草抜き、稲刈り、脱穀など、すべての工程を実践しながら季節ごとの水田の環境と生物の変化を観察することで、水田が食糧生産だけでなく、多様な生物の生息地となることを体感している。

②水田魚道により、メダカやドジョウが水田に遡上、繁殖し、周辺の水路で増加している。

課題:

①明石川水系やその他の水系でも同様であるが、外来種の進入による影響が懸念される(バスやアメリカザリガニだけでなく、大陸産遺伝子を疑うドジョウや観賞用メダカの確認)

②運営体制(特に生物系活動)にかかる後継者不足。

活動の様子:

アピールしたいこと:

①田んぼの楽校の運営委員会の構成員である3者がうまく役割分担して、安定した運営と成果が得られている。すなわち1地元(上津橋土地改良区:水田管理、農業技術)2都市消費者(コープ自然派兵庫:広報、会員の参加)3生物系市民団体(農都共生ネットこうべ:生物調査、観察、自然再生)。

④普及面では、参加者は年間で一定区画を使い、田植え、草抜き、から収穫までを自己管理する「マイ田んぼ」制度で、年間の稲作を体験することで水田が多様な生物の生息環境になることがよく理解できる。技術面では、農薬を使わない温湯当消毒や、手作業での草抜き、魚道につながる水田の一部を掘り下げ、通年湛水できるビオトープとすることで、生物の定着を促進し、多様な生物が生息している。

⑥毎年、20家族80名近い都市住民の参加がある。そして、毎年、魚道からの魚類の遡上、繁殖が見られるなど、多くの生物が田んぼで生まれることを体感している。

キーワード:

- 田んぼ

- 魚道

- 農と都市の共生

エントリーNo.:

No. 508

主な活動場所:

京都府 亀岡市・南丹市・京丹波町 付近

団体名(個人名):

京都産業大学 現代社会学部 鈴木ゼミ

https://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~ksuzuki/index.html

発表テーマ・タイトル:

京都丹波の「あゆ」発信!

川や水辺の名称:

桂川・由良川(美山川・和知川)

(かつらがわ・ゆらがわ(みやまがわ・わちがわ))

[桂川・由良川水系]

主な活動内容:

京都府と鈴木ゼミが協働し、桂川・由良川流域に居住する住民の共有財産である「京都丹波の鮎」のブランディング戦略の方向性となる5つのコンセプトを、鈴木ゼミの提案をもとに定めた。コンセプトの「買う」では、商品としてキーホルダーやクリアファイル、シールなど日常で使用するものを製作した。次の「食べる」では、鮎を模した和菓子の制作やスタンプラリーのPRを各イベントで行っている。また、「支える」では「あゆ」の知識を広めるシンポジウムを開催した他、現在、冊子を作成中である。さらに「発信する」では、テレビ出演やチラシ作成、新聞への掲載(6回)の他、万博会場(関西パビリオン)で「あゆ」の魅力を伝えるイベントを開催した。最後の「開発する」は今後の展開となる。

活動の様子:

アピールしたいこと:

①私たちは「京都・丹波あゆ街道」に取り組む際、大学生ならではの視点を大切にしている。特に「鮎」の魅力を広く知ってもらうため、私たちが企画したシンポジウムや出展者として参加したイベントでは、子どもたちを主な対象とした。

②鮎関係者にヒアリングを行い、鮎と暮らしに関する冊子(20ページ)を作成中

④子どもへの手法として、塗り絵、クイズ、釣りゲームなどの遊びの要素を取り入れることで、子どもが「鮎」へ興味を引きやすいよう工夫をした。

④「京都丹波の鮎」の魅力を広く伝えるためにInstagramでの発信に注力をした。これまで約100回投稿し、「鮎」、「食」、「自然」、「紹介」、「ゼミ」など5つのジャンルを曜日ごとに発信するなど、多くの人に見てもらえるよう工夫をした。

キーワード:

- 京都丹波の鮎

- 子どもたちへの発信

- ブランディング戦略

エントリーNo.:

No. 509

主な活動場所:

兵庫県 神戸市 付近

団体名(個人名):

神戸市 建設局 下水道部 計画課

https://www.city.kobe.lg.jp/a78445/kurashi/sumai/sewage/projects/index.html

発表テーマ・タイトル:

神戸の循環の風景

川や水辺の名称:

神戸の下水道

主な活動内容:

下水道は、「流して処理する役割」から大きく変化している

阪神淡路大震災の復興段階から取り組んできた「循環」とその風景を紹介します

内容

・せせらぎの創出

・豊かな海への貢献

・農業との連携

・循環の教育

成果

・風土に合った循環

・循環の根付き

活動の様子:

アピールしたいこと:

②風土に合った循環の取組を継続的に行うことで、暮らしへの定着、漁業や農業との結びつき、循環の教育が実現しています。

キーワード:

- 風土に合った循環

- 循環の根付き

- 風景

エントリーNo.:

No. 510

主な活動場所:

大阪府 高槻市

団体名(個人名):

芥川・ひとと魚にやさしい川づくりネットワーク(愛称:芥川倶楽部)

http://akutagawaclub.web.fc2.com/

発表テーマ・タイトル:

がさがさヤンキーの更生物語 ~ 芥川の自然が、がさがさが、ヤンキーを救う ~

川や水辺の名称:

芥川(あくたがわ)

[淀川水系]

主な活動内容:

・私(元ヤン)は、もともと生き物と触れるのが好きだったんです。家族とのキャンプで魚を捕まえたり、自然と触れ合う機会が多くありました。水槽で魚を飼ううちに、その魅力に強く惹かれていきました。

・しかし、中学卒業後のビジョンが見えず、進学を拒否。毎日、破天荒な学校生活を送り、高校進学については全く考えずに過ごしていました。

・そんな時、芥川との出会いが救ってくれました。芥川の豊かな生き物に触れることで、素行の悪かった中学生が生き物を学ぶため大学進学を目指すようになり、現在では芥川倶楽部の一員として活動しています。

・私でも変われたんです。これからは、芥川の生き物の調査や、子どもたちが参加するイベントを通じて自然の魅力を伝え、自分と同じような「ヤンキー」を救いたいと考えています。

活動の様子:

アピールしたいこと:

大変身?

環境のことが注目されている今だからこそ、私たちの経験や体験を伝えることが大切だと思っています。これからの世代へバトンを渡すつもりで、芥川の魅力や、人と環境とのつながりをお話ししていきたいです。

キーワード:

- 魚類の多様性

- 誰でも変われる

- 川が繋げる人との関わり

エントリーNo.:

No. 511

主な活動場所:

兵庫県 猪名川流域(拠点 川西市東久代運動公園河川敷)

団体名(個人名):

流域ネット猪名川

発表テーマ・タイトル:

流域をつなぎ・人(住民・企業・行政)をつなぎ、多様な生き物が棲む猪名川に‼

川や水辺の名称:

猪名川(いながわ)

[淀川水系]

主な活動内容:

・猪名川クリーン作戦 内容(毎年2月第3土曜日。年1回。流域全体で)成果(当初2か所で始めたが、源流の街から大阪湾の街まで1町4市、多い年は26箇所48団体で実施。住民・企業・河川管理者・自治体の協働の取り組みになった。課題(ゴミは減ったが県営水道取水口上流の不法投棄ゴミは減らず。20年間実行委員会方式で実施してきたが自主運営方式に変更。継続が課題。)

・多様な生き物が棲む猪名川に‼ 内容(週1回外来植物駆除し在来植物の保全育成作業)成果(オギ原が再生。昆虫等増加。アレチウリ減少。拠点では発芽ほぼ無。課題(在来のクズ繁茂)

・農業被害・生態系に影響する外来生物対策 内容(ナガエスツルノゲイトウ等出現状況調査。県市町農家と連携し駆除)課題(協力的でない自治体では拡散防止が困難。水路・川を通じて拡散)

・川に関心を‼ 中学生のトライやるウィークの受け入れ 生き物観察会 内容(投網体験・外来植物駆除・水生生物捕獲) 成果(川の大切や水質が伝わった。川で遊ぶ楽しさを感じてくれた

活動の様子:

アピールしたいこと:

1-猪名川は流域住民の飲み水の水源であり、山から海につながる生き物の連続した生息環境である。水もゴミも上から下に流れ繋がっている。流域という視点を持ち、流域の企業・団体・行政に働きかけ連携・継続・協働を基本にクリーン作戦外来植物対策等を実施してきた。

3-当初は猪名川へ関心を持つ人を増やすため年1回「探検・探検・ほっとけん猪名川」「子どもと一緒に街づくり」「猪名川の歴史」と川に関係するフォーラムを街づくり団体と共催。昔の猪名川の写真を募集し「猪名川今・昔」の写真集を作る。⇒学んだ知識でバスガイドになり「バスツアー」等開催川への関心を高めた。 ⇒外来植物駆除活動は週1回の作業と企業・スポーツ団体・行政等に働きかけ実施。 ⇒外来植物駆除をするだけでは多様性にはつながらないことに気づく。 ⇒芽生えた在来種や工事等で消失する植物を保全移植。陽当たりがよくなると在来植物増加 ⇒オギ原にカヤネズミ等多様な植物昆虫等増加。 ⇒ツマグロキチョウ(絶滅?)等の食草を増やす活動実施中。

4-外来植物駆除ハンドブック作成。外来植物対策流域全体で4年間実施。種が付く前に駆除。

キーワード:

- 川は連続した生物生息環境

- 協働 連携 継続

- 次世代の育成

エントリーNo.:

No. 512

主な活動場所:

京都府 京都市 付近

川や水辺の名称:

高瀬川(たかせがわ)

[高瀬川水系]

主な活動内容:

京都の街を北から南に流れる人工河川・高瀬川は、約400年の歴史を持ち、かつては高瀬船が行き交った運河として京都の暮らしを支えてきました。その高瀬川を舞台に、2022年よりアーティスト前田耕平の呼びかけで始まったのが「高瀬川モニタリング部」です。生きものや水の流れ、音や景観、さらには人との関わりまでを観察の対象とし、地域住民や専門家、子どもや学生など多様な人々と活動を重ねています。

これまでに「高瀬川モニタリング部のつくりかた」(NEUTRAL 京都、2025)などの展示を通じて成果を共有し、観察の方法そのものを探るユニークな試みとして評価されてきました。最終的には図鑑の発表を目指し、川との新しい関わり方を提案する活動へと発展しています。

活動の様子:

アピールしたいこと:

①活動や事業の発想・視点の先進性やユニークさ

高瀬川モニタリング部は、アーティストが始めた活動に多様な人々が集まり、それぞれの視点を持ち寄って高瀬川という川をどう解釈できるかを共に考える試みです。一般的に川といえば水質や生きものの数を評価するイメージがありますが、この活動では「観察そのもの」を軸に据えています。川の景観や音、人の営みとの関わりなど、従来あまり注目されてこなかった要素を含めて観察することで、誰もが自分なりの視点から川と向き合える方法を生み出しています。アート的な発想を起点としつつ、市民や研究者の関わりを架橋する先進的な取り組みとなっています。

②“いい川”づくりへのプロセス

この活動は、川を直接整備したり改善したりするのではなく、高瀬川を観察する試みやコミュニティによって、川や人が混じり合うプロセスに重点を置いています。高瀬川をさまざまな視点で観察し解釈することは、結果的に「いい川とは一体何であるのか」を考えることでもあり、参加者が川を身近に感じ、暮らしや歴史とのつながりを再発見する契機となっています。こうした積み重ねが、地域社会と共に未来の“いい川”のあり方を探っていく基盤づくりにつながっています。

キーワード:

- いきもの

- ○○のめ

- がさがさ

エントリーNo.:

No. 513

主な活動場所:

大阪府 寝屋川市 点野付近

団体名(個人名):

ねや川水辺くらぶ

発表テーマ・タイトル:

人や生き物に川を取り戻す川づくりの活動

川や水辺の名称:

淀川・ 点野野草地区、寝屋川本川(よどがわ・しめのやそうちく、ね やがわほんせん)

[淀川 水系]

主な活動内容:

20年前から、市域の淀川で唯一切り残されたワンドと砂州に目を付け、不法耕作地などが有った中、ロープを掛けたり、4mもの手づくり木製階段を毎回運搬設置し、通路整備や外来種除去や水辺体験会開催など、親しめる場づくりを、淀川河川レンジャーとも連携しながら進めてきました。その結果、淀川で初めての市民提案の再整備モデル地区に指定。高水敷を切り下げて、改修で消えたワンドを再生、誰でも歩いて川へ降りられるようにする計画が進行。20,21年度には、低水護岸300m撤去切り下げ緩傾斜工事、乾陸化し外来種の繁茂する高水敷はワンドへのアクセス広場や、サイクリストを呼び込む通路や自転車ラックの整備等高水敷公園整備工事完了し、22,23年度低水敷の整備、ワンド再生工事等が行われました。24年度には緩傾斜面、高水敷にマイクロソフトの援助でチガヤ、オギ、セイタカヨシを植え付け、本年度は植え付けた部分の管理、再生ワンドの環境管理を行っています。市民提案を実現すべく国交省の2つの部局がそれぞれの部局の壁を下げ協力し進めていて、河川敷公園部分と河川内ワンド・砂州が一つの繋がりのある物として再整備されつつあります。

出来あがった空間の維持管理を水辺クラブ、学生、近隣マンション、近隣企業、市民共同で行い始め、市民活用について今後主体的取り組みが必要となってくる。

活動の様子:

アピールしたいこと:

①河川公園課と河川環境課と市民・学生・河川レンジャーの合同のワークショップを行うなど、大河川淀川で唯一の市民提案の水辺整備である。

②元々芦原が広がっていたような淀川が河川整備で公園化し高水敷は陸地化してしまいました。

その過程で低水護岸が出来、その下に広がる砂州、普通には降りにくい水辺になり、市民からは離れた存在になってしまった場所を、20年にわたり外来種除去、樹木の間引きによる緑の木陰整備、洪水後の流木・倒木の撤去活動など少しずつ市民に取り戻していった。

③長年の市民活動の継続が、淀川で初めての市民提案による再整備に繋がった。4年にも亘るワークショップで提案し、低水ブロック護岸の撤去切り下げ、緩傾斜、ワンド再生し、より安全に水辺に近づきやすし、マイクロソフトの援助と協力で緩斜面、高水敷にチガヤ20000株、オギ5000株、セイタカヨシ60株植え付け。環境整備を行った。

④老若男女・多様な市民、いつでも水辺に近づき、多様な取り組みをすることの出来る里川作り

⑤寝屋川本川における市民提案の魚道作り、高齢化し低下気味の活動を盛り返す川づくり活動

キーワード:

- 淀川で初の市民提案の水辺整備

- 護岸撤去、高水敷切下げ、ワンド再生

- 活動低下を補う若者活動と、子ども、高齢者、サイクリストを誘う

中 国

エントリーNo.:

No. 601

主な活動場所:

鳥取県 鳥取市 鳥取駅内付近

団体名(個人名):

鳥取大学工学部 環境計画研究室

発表テーマ・タイトル:

山白川LOVE ~川コン~ 水辺で出会いと交流を育む試み

川や水辺の名称:

山白川(やましろがわ)

[千代川水系]

主な活動内容:

コロナ禍を経て,若者の人と人とのつながりが希薄化し,街空間での出会いや交流も少なくなっている.そこで,山白川の水辺の潜在的な魅力を引き出しながら,若者の交流を育む企画「山白川 LOVE~川コン~」を開催し,人との会話や飲食などの街空間の要素の充実と社会的活動のニーズを具現化していく方途を探る社会実験を行った.その結果,ハードの仕掛けとソフトの企画によって,水辺を歩く,座る,滞留する,眺める,会話するなどの多様な利用が発現することが分かった.その結果から,今後,座るための仕掛けとしてベンチ・テーブル,四阿の設置,水の流れの演出のための仕掛けとして,ライトアップ,杉灯籠の設置,歩くための仕掛けとして,緩傾斜の芝生斜面の整備などを提案し,山白川周辺の環境デザイン案を描いた.

活動の様子:

アピールしたいこと:

①社会実験に男女21名が参加し,グループトーク,杉灯籠づくりと設置,山白川Bar・フリータイムを通し,水辺が若者の交流と恋を育む魅力があることを実証

④水辺と街空間の相乗的な発現を促す環境デザイン

◆現行の階段護岸を芝生の緩やかな斜面にし,公園広場~街路~水辺の一体性を向上

◆スロープの配置や飛び石の配置などによって,行き来の回遊性を向上

◆芝生斜面には,ベンチ状のステップを設置し,座り,滞留し,会話する機会を提供

◆水辺に隣接して四阿を設置し,水辺近くに人が滞留・交流・会話できる空間を創出し,水辺を眺める場としても活用

◆キッチンカーが入れるスペースを設け,飲食ができる空間を創出

キーワード:

- 川コン(川で合コン)

- 川と街の潜在的魅力の発現

- 滞在と交流を育むデザイン

四 国

エントリーNo.:

No. 701

主な活動場所:

高知県 津野町芳生野(ヨシウノ) 付近

川や水辺の名称:

四万十川・北川(しまんとがわ・きたがわ)

[渡川水系]

主な活動内容:

道路の改良工事前は両岸に自然植生が茂り、生態系や河川景観の連続性は良好であったが、道路工事後は山と川の生態的なつながりが分断された。それらを改善する近自然河川工法は、スイス研修に参加した村民でつくる「東津野村カウベル会」を中心に、魚族保護会、村役場職員、高知県須崎土木事務所が協議を重ね様々な工事が計画された。地域住民の関心も高く工事中から多くの見学者が訪れ、施工業者も「おもしろい!」、「自分の工夫がいかせる!」、「完成後の姿にワクワクする!」の声があがった。工事後には水の流れにメリハリができ植物が成長し、熟成していく川の姿に村民は喜び、釣り人も増加した。

活動の様子:

アピールしたいこと:

近自然河川工法では「自然に近づける」ことが目的であるが、人間が工事をすると規則性が出て「不自然」になる。そこで、福留脩文は奥様が得意としていた「生け花」の技術を河川工事に取り入れることを考えた。景観のバランスについては「主、従、控」、「真、副、控」などと呼ばれるが、福留は工事現場で常に3個の石の配置を頭の中に描き、それらのバランスにふさわしい石を置き場から選び、現場に石を置くときには水当たりを小さくするために、石の細い部分を上流に向け先端を下げた。さらに石を追加して置く場合には、現場に置いた3個の石との関係を考えながら4個目の石を選び、配置や方向を考えながら、常に「不等辺三角形」になるように工事を進めた。

キーワード:

- 不等辺三角形

- 日本の伝統的芸術(技術)

- 近自然河川工法

エントリーNo.:

No. 702

主な活動場所:

徳島県 徳島市及び神山町付近

川や水辺の名称:

吉野川下流域(よしのがわかりゅういき)及び鮎喰川(あくいがわ)

[吉野川水系]

主な活動内容:

1.吉野川に関心を持ってもらう事業

(内容)0〜16歳を主対象とした川の体験活動を実施(年間のべ3,000人程度)。

(成果)多くの吉野川好きを輩出し、元参加者が事務局やボランティア等として体験活動を支えてくれている。

(課題)吉野川好きは増えたが、吉野川の生態系は改善されていない。

そこで

2.『市民による川づくり活動』を開始(2024年度より)

(内容)吉野川流域を知る(流域ツアーの実施)、考える(専門家を交えたワークショップを実施)、つくる(小さな自然再生を実施)活動に加え、市民、専門家、行政、企業等、流域を巻き込んだネットワーク構築を行なっている。

(成果)体験活動で川好きになった方々の一部が、流域ツアーや小さな自然再生などに参加して、生態系改善などの「川づくり活動」に参加する様になってくれた。

(課題)もっと多くの川好きを、川づくり活動に参加して貰い、市民が行う川づくりを吉野川下流域の文化として根付かせる。

活動の様子:

アピールしたいこと:

①、③生態系改善などの川づくり活動の土台づくりとして、川遊び体験により川好きを育てている(年間約 延3,000人を川に誘っている)。また、活動が自走できるように体験活動の参加費+企業の協賛等を募集し、地域ぐるみで活動を支える仕組みづくりをしている。

②川遊び体験の講師には、地元の川漁師やフィールドワーカーをお招きし、吉野川下流域の歴史や文化を伝えている。また、河川協力団体に登録したり、徳島県主催の「とくしま流域水懇談会」に委員参加するなど、河川管理者ともコミュニケーションを取りながら、活動を進めている。

キーワード:

- 川遊びから、川づくりへ

- 楽しみながら

- 多世代で

エントリーNo.:

No. 703

主な活動場所:

高知県 香美市、香南市、南国市 付近

団体名(個人名):

物部川清流保全推進協議会(高知県林業振興・環境部 自然共生課)

https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/monobekeikaku/

発表テーマ・タイトル:

代かき濁水対策で清流物部川を守ろう!

川や水辺の名称:

物部川(ものべがわ)

[物部川水系]

主な活動内容:

物部川清流保全推進協議会「代かき濁水対策を進めるワーキンググループ」

・平成20年の「物部川清流保全計画」策定以降、流域住民、団体、有識者、行政などを構成メンバーとして活動。

・毎年1~2回ワーキング会議を実施し、現状や課題を共有し合い、対策を検討。

・18年間にわたり代かき期における濁度調査(水路・河川)を行政メンバーで実施。

・浅水代かきの普及に向けた啓発(看板設置、チラシ配布)の実施。

・JAの協力による浅水代かき実践会の実施。

・濁水軽減はすぐに効果が見えにくいですが、農家さんの理解、協力を得られるように、地道な活動を続けています。

活動の様子:

アピールしたいこと:

③“いい川”づくりへのプロセス

漁業や農業に関連する団体、国・県・市などの行政などが一体となって、「代かき濁水対策」をテーマに対策を検討しています。濁水の発生源となる農業は地域の重要な第1次産業であり、欠かせない一方で、水稲栽培における河川への濁水の流出は、魚類などの生息環境に大きな影響を及ぼします。ワーキンググループには漁業関係者も農業関係者も含まれていますが、お互いのことを理解し、折り合いをつけながら、協力し合って対策に取り組んでいます。

キーワード:

- 天然アユが湧き立つ川

- 浅水代かき

- 相互理解・相互協力

エントリーNo.:

No. 704

主な活動場所:

高知県 四万十町付近

川や水辺の名称:

四万十川(しまんとがわ)

[渡川水系]

主な活動内容:

四万十川流域(四万十市・四万十町・中土佐町・津野町・梼原町)の小学生、高校生と一緒に、四万十川で環境学習を行いながら、川に連れ出す機会を作っています。主には水生生物を使った水質調査を実施し、川に入ってもらう・触れてもらうことで、川の楽しさや四万十川のきれいさを知ってもらっています。環境学習は行政とも連携しており、安全管理の他、テント等の提供等を協力していただいています。

また四万十川の日(7月25日)周辺の日曜日に川遊びイベントを実施し、流域内外の親子に川遊びを楽しんでもらいながら、川の知識を学んでもらっています。

活動の様子:

アピールしたいこと:

②毎年約20校、のべ1000人以上の子どもたちと環境学習を行っています。水生生物調査を通して生き物を見つける楽しさや、川のきれいさを体感してもらうことで、四万十川を誇りに思ってもらい、これからも大切にしていくという意識を育てることを目指しています。(なかには四万十川は汚いと思っていた子も。)学習のなかで、川を守っていくために自分たちで何ができるのか、「その先」を考えることに繋がっています。(清掃活動、他エリアとの比較など)

②親子参加型のイベントを行うことで、川遊びの経験があまりない親世代も川に連れ出し、安全な川遊びの知識や、川の特性を学んでもらっています。

キーワード:

- 川ガキ

- 地域学習

- 天気

エントリーNo.:

No. 705

主な活動場所:

高知県高岡郡 四万十町

川や水辺の名称:

四万十川(しまんとがわ)

[渡川水系]

主な活動内容:

(事業内容と成果)

①まちなか水族館

町内の観光施設やスーパーのスペースに水槽を置かせていただき、実際に四万十川で魚を捕獲して展示をしています。今年度に入って小学校にも設置することができ、該当学校で生き物係の復活ができました。

②川遊びイベント

地元の漁業協同組合に協力してもらい、昔ながらの川遊びや川舟の試乗など小学生を対象にイベントを開催している。漁協には鮎の串打ち・塩焼き体験も指導してもらい、子どもたちにとって貴重な体験をさせることができました。

③高校生対象のアユの友釣り体験

四万十川のアユの天然遡上率は全国的に見ても高く、遊漁解禁期間には多くの人が四万十町の四万十川流域を訪れます。しかし、地元の若者で友釣りに興味を持つ人は少なく、体験する機会もなかなかありません。そこで、町内の高校生を対象に友釣りの体験学習を行っています。地元漁協や経験者を講師に招き指導してもらい、友釣りのことはもちろん、アユと四万十川の関係性についても考えてもらう体験となっています。

(課題)

温暖化や昨今の水難事故、泳げる子どもたちの減少によって、川で遊んでいる地元の子どもたちが少なくなってきています。その流れで四万十川への関心も薄れてきていて、高校卒業後に町に帰ってくる者は一握りです。上記含めた活動も大事だが、現代の親世代の関心をつかめるかもカギになってきていると思います。

活動の様子:

アピールしたいこと:

①②

四万十川に実際に棲んでいる生き物や、昔から続く漁法など学校の授業だけでは知ることができない・体験することができないことを、各イベントを通して学んでもらっています。四万十川を景色として楽しむことはもちろんですが、実際に川に入るからこそ気付くことというのはどの川も同じです。そんな体験を若いうちに体験してもらい、印象を持ってもらうこと、そして、少しでも地元の四万十川のことを考えるきっかけになれば…という想いで事業を行っています。

キーワード:

- 地元の子どもたち

- 川で遊ぶ、学ぶ

- アユ

九 州

エントリーNo.:

No. 801

主な活動場所:

大分県 別府市 亀川付近

団体名(個人名):

NPO法人北九州・魚部

https://kamegawa.gyobu.or.jp/gomatsubo/

発表テーマ・タイトル:

お母さんが好きだからやんか(別府亀川プロジェクト新章)

~家族の物語が生んだ冷川ホタル復活と亀川生き物ソング「ホタルヲキミニミセタクテ」

川や水辺の名称:

別府八湯・亀川温泉エリア(べっぷはっとう・かめがわおんせん)

[冷川水系]

主な活動内容:

★著名な歌手のホタルソングにも全く引けを取らない歌が、大分県別府の亀川プロジェクトから生まれました!その名は「ホタルヲキミニミセタクテ」。亀川に生まれ、亀川に生きた髙橋東洋雄と彼の妻や子どもたち。亀川の自然を愛した東洋雄は、同じように家族を深く愛していた。ホタルも乱舞した幼少期に親しんだ冷川は、今は見る影もないことに気づいた。妻が大好きなホタルが飛ぶ冷川に再び戻したい。東洋雄一人で川の整備から始めた活動は仲間ができ、会が生まれ、徐々に広がりをみせた。それとともにホタルも復活し、子どもたちをはじめ、地域の皆が毎年楽しみにするようになっていた。巡る季節や時の流れ、生命の継承と変わらない自然の姿を歌っています。

★その地域活動と、オンセンゴマツボ等「人と温泉と生き物と」をテーマにした魚部の亀川プロジェクトが結びつく。更に日本唯一の音楽家も加わって、地元の水環境を地域が気づき・再発見し、世界に発信していこうという今回の発表活動が誕生!

活動の様子:

アピールしたいこと:

①温泉&暗渠世界、1.5㎜の水生昆虫などが対象の超マニアックな活動(魚部)と、超メジャーなホタルを対象にして地域を愛する住民活動とが、全く別世界の住人のプロ音楽家の参戦も得て、生き物がアート(音楽)とリンクする。

②別府を泉都たらしめる、人間にとって貴重な自然資源「温泉」をテーマに据える。その土地に生きる人々の生き様や暮らしにもクローズアップしつつ、それらと自然や生き物とのかかわりを思考し、価値づけをおこなう。ヨソモノが地域や行政も巻き込み、亀川の自然の価値を発掘し、それを新たな泉都別府や温泉の魅力として、別府市内・大分県内、全国へと発信していくことを目指している。

キーワード:

- 生き物ソング

- 家族と地域の物語

- ヨソモノ・地域・芸術家等のコラボ

エントリーNo.:

No. 802

主な活動場所:

鹿児島県 鹿児島市 加治屋町付近ほか

団体名(個人名):

鹿児島県 土木部 河川課

https://www.pref.kagoshima.jp/ah07/kasen/r7renovation.html

発表テーマ・タイトル:

水辺とまちを盛り上げる「甲突川ステップアッププロジェクト」

川や水辺の名称:

甲突川(こうつきがわ)

[甲突川水系]

主な活動内容:

治水・環境の両面で整備・施策を進めてきた甲突川について,そのポテンシャルを最大限発揮させるよう,更なる1歩,2歩を踏み出し,突き進んでいくため,令和7年度,県として新たに創設した,民間事業者等による河川空間を活用した地域の賑わい創出の取組を支援する「水辺の魅力を活用した都市空間リノベーション事業」のモデル河川とし,河川空間のオープン化に向けた組織体制の検討や,社会実験の実施等を行っているところ。

活動の様子:

アピールしたいこと:

①河川管理者自らの熱意を示す「水辺の魅力を活用した都市空間リノベーション事業」の創設

・積極的に民間事業者へヒアリング等実施し,本県の現状・課題である「河川空間利活用に対する認知度不足」,「流水に対する安全性への不安感」,「熱意あるキーパーソンの発掘」を明確化。

・この課題解決に向け,河川管理者である鹿児島県自らが,民間事業者等による地域活性化の取組創出を支援できるよう,令和7年度から新たな県単独事業を創設。

・令和7年度においては,河川空間のオープン化に向けた組織体制の検討や,社会実験の実施,また,全国先進地調査を参考にした仕組みづくりを実施することとしている。

・また,課題解決に向けた事業推進はもちろんのこと,民間事業者等への県の熱意伝播効果もある。

②③鉄は熱いうちに打ちまくる「社会実験」の実施

・令和7年9月19日~21日において,これまで甲突川沿川の緑地広場のみで実施されていた「長月桜祭り」(鹿児島青年会議所主催)と連動し,水辺も一体的に活用して水辺の魅力が体験できるよう,川床や置き座敷の設置等を実施。川床については,鹿児島青年会議所の熱意の高まりから自ら設置。

・また同会場に県の広報ブースを設置し,アンケートやブレインストーミングによる水辺へのニーズ把握等を実施。

・10月4日~5日には,沿川の道路や緑地広場のみで行われていた「かごしまの風と光とナポリ祭」(南日本放送主催)と連動し,河川管理者自らで水面にせり出した川床等を設置し,さらなる認知度向上を図るとともに,水辺の新たな利活用を模索。

・ 以降は,イベントとの連動だけではなく,通常期に水辺に設置した川床について,上記事業で検討する組織体制における議論も踏まえながら,民間事業者によるチャレンジ的経営(ブライダルやワインバー等)を実施予定。

・また,国内でも珍しい自然河川に隣接したシェラトン鹿児島と連携し,富裕層も視野に入れた,甲突川における館外飲食・アクティビティ等を検討予定。

・民間事業者が,水辺を活用した事業計画を検討できるよう,本社会実験で実施した取組を事例とした収支バランスを明らかにし,また,全国の先進地も参考にした,河川空間のオープン化の手引き(案)の作成を検討。

我々は,甲突川という地域の財産を磨き上げ,このまちが地域に愛されながら,「訪れるべき世界の都市100選」にも選ばれるよう目指します!!

キーワード:

- 甲突川

- リノベーション

- ステップアップ

沖 縄

いい川・いい川づくりワークショップ 事務局

市民実行委員会による「 いい川・いい川づくり実行委員会 」 事務局

(全国水環境交流会内)が運営しています。

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-20-14 神宮村301

TEL. 03-3408-2466

FAX. 03-5772-1608

MAIL: kawanohi-2006@mizukan.or.jp

(いい川ワークショップ専用メールアドレス)